EMで安心安全な家庭菜園を始めてみませんか?

さあはじめてみよう!EMで始める、安心・安全な家庭菜園

さあはじめてみよう!EMで始める、安心・安全な家庭菜園

家庭菜園は初心者でも気軽に始められ、プランターひとつから、毎日の暮らしにささやかな“豊かさ”をプラスしてくれます。自分で育てた新鮮で安全な野菜を食べられる喜び、そして土や野菜にふれることで得られる心身のリフレッシュは、代えがたいものです。

そのためには、化学合成された農薬や肥料を使わない“有機栽培”が不可欠です。

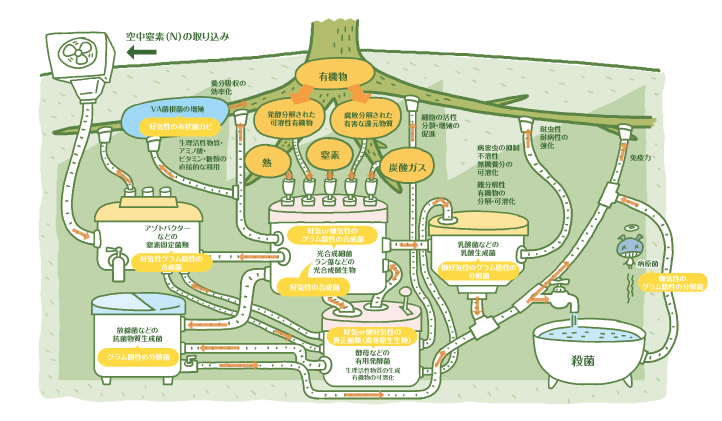

安心・安全な野菜づくりには、土本来のチカラを引き出し、作物の生命力を強化することが大切。それを実現するのが、EM研究所が推奨する「微生物のチカラ」です。EM(有用微生物群)を駆使し、土の中に“微生物のジャングル”をつくることで、化学農薬や化学肥料に頼らない、健康で力強い野菜作りが可能になります。そのポイントは、発酵・合成・微生物の連携をつくりだすことです。

健康に大きな影響人と微生物の関わり

健康に大きな影響人と微生物の関わり

私たちの身体は約60兆個の細胞でできていますが、腸内や皮膚の表面には約1,000種類、100兆個もの微生物が共生しています。近年のDNA解析技術の進歩により、これらの微生物群(マイクロバイオーム)が私たちの健康に大きな影響を与えていることが明らかになってきました。

特に腸内のマイクロバイオームは、代謝・免疫・消化・精神機能の調整や慢性疾患の予防に関わる「もう一つの臓器」とも呼ばれるくらい重要と考えられています。日常生活で微生物との良好な共生関係を維持することで、健康の底上げが期待されています。

腸内マイクロバイオーム(微生物群)を健全に保つためには、発酵食品を積極的に取り入れたり、食物繊維が豊富な食事を心がけたり、ストレスをためない生活を送ることが大切と言われています。

良い土は微生物から土の中の微生物

良い土は微生物から土の中の微生物

人と微生物の関わりと作物と土壌微生物の関係も同じと考えられると思います。

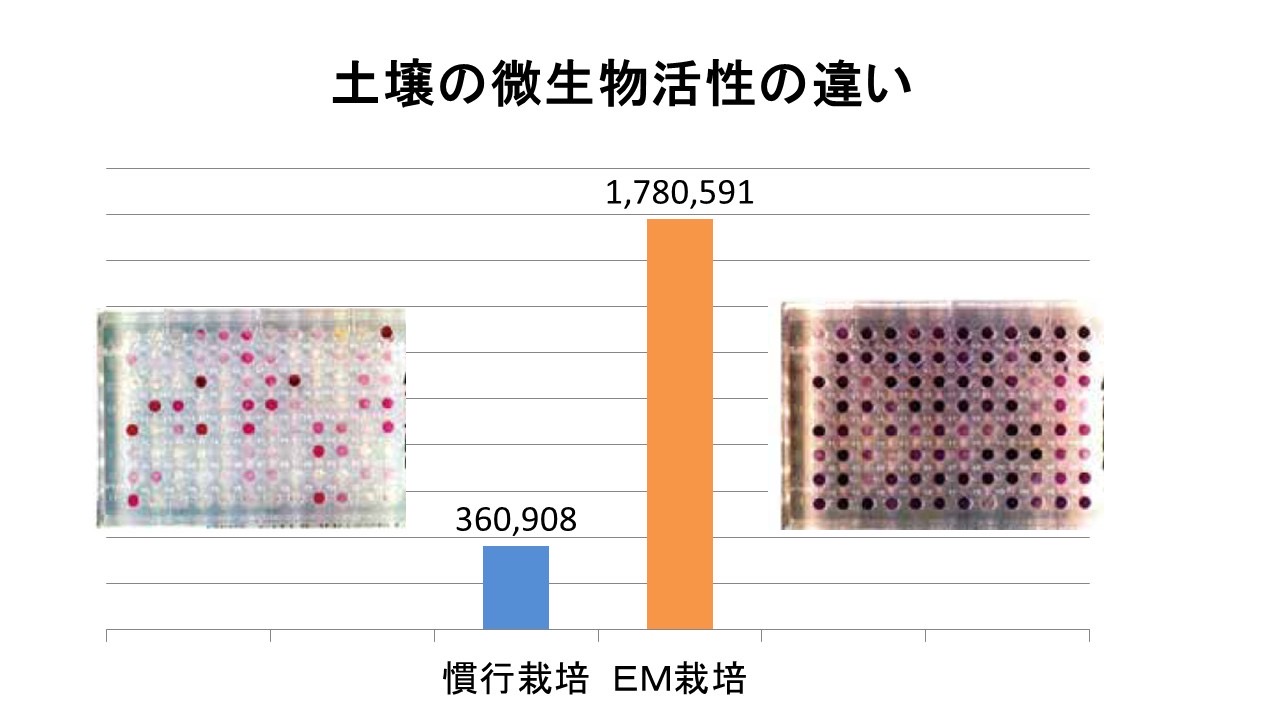

土の健康度合を微生物相で把握しようという試みは始まったばかりですが、広く知らているのはBIOTREX(土壌微生物多様性・活性値)です。

右の図のような値の目安と土の状態を指標としています。化学肥料や農薬を多用した土壌は多様性・活性値が低く、値が低いと病気の発生を抑えることが難しい土壌と判断しています。

有機農法を続け、良質堆肥の投入や適切な栽培管理を続けた圃場は多様性・活性値が高くなり、その土壌で生産された農産物はおいしく、病気が起こりにくくなると評価しています。この評価方式では土壌微生物相の多様性・活性度合が、作物の収量や品質、病害への抵抗性を評価できるとしています。

その中でEMの開発者の比嘉照夫教授は、多様性に加え、微生物相によって土壌を分類しており、化学肥料や農薬を多投している土壌は腐敗型土壌とし9割の圃場がこの土壌に分類されているとしています。含まれる微生物の状態によって浄菌型土壌、発酵型土壌、合成型土壌と簡易的に分類しており、目指すべき微生物状態を発酵型の微生物と合成型の微生物が共存した発酵合成型土壌の微生物相に導くように、有機物の施用や微生物の施用を考えるべきとしています。

土壌微生物相による土壌の分類

- 腐敗型土壌

窒素分の高い生の有機物を施用すると悪臭を発する。病害虫が多発しやすく、生の有機物の施用は有害となる。一般の土壌の9割はこの腐敗型土壌と考える。

- 浄菌型土壌

抗生物質などを生成する微生物が多く、土壌病害が出にくい土壌。窒素分の高い生の有機物を入れても腐敗臭が少なく、分解後は山土の臭いがする。合成型の微生物と連動すると高い生産力を有するようになる。

- 発酵型土壌

生の有機物を施用すると香ばしい発酵臭がし、コウジカビが多発する。耐水性団粒形成能が高く無機養分の可溶化が促進される。

- 合成型土壌

光合成細菌や窒素固定菌などの合成型の微生物が優先している土壌。水分が安定していると少量の有機物でも土壌は肥沃化する。

発酵型と合成型が強く連動した理想的な土壌。

安心安全の有機農法!発酵型土壌を目指して

安心安全の有機農法!発酵型土壌を目指して

特に有機農法においては有機物を土づくりの材料や肥料とするには、投入された有機物が腐敗するようだと、逆に土を劣化させたり、作物が病気にかかりやすくなります。

EM栽培では一般的な腐敗土壌から、生の油カスなどを入れてもコウジカビや酵母が優占する発酵型土壌を目指して土づくりをスタートさせます。

プランター栽培では、土の1/3程度の優良なたい肥(腐葉土)に米ぬかなどをEMで発酵させたEMボカシを1割混ぜプランターの土と混合し、発酵菌であるEM・1の希釈液をかけ密閉状態で2週間ほど放置します。

畑では、畝まるごと発酵とか土まるごと発酵とかいわれる様に前作の残渣や緑肥等と良質なたい肥と一緒にEMボカシを㎡当たり200gほど混ぜ、EM・1の希釈液をかけて2週~3週間ほど放置します。1回で発酵菌が優占することもありますが、2~3回繰り返してゆくと、確実に発酵菌であるコウジカビの仲間が増え白い菌糸が見えるようになります。

この段階のポイントとして水分を過多にしない。15℃以上の温度が確保できる時に行うことが必要です。

発酵型微生物が優占した土壌では施用された有機物が発酵分解しアミノ酸や生理活性物質を生成し、土壌中のミネラルを有効化し、作物に吸収しやすくなります。

農法の違うお米を放置して比較してみました

化学肥料・農薬を使用した慣行農法のお米と有機農法(鶏糞使用)のお米とEMを使用したお米を炊いて瓶に詰め、放置しました。

化学肥料・農薬を使用した慣行農法のお米と有機農法(鶏糞使用)のお米とEMを使用したお米を炊いて瓶に詰め、放置しました。

慣行農法と有機農法のお米は黒く変色し異臭を放っています。EMを使用したお米は発酵しました。土の状態が発酵状態か腐敗状態かによって米の品質に大きく影響することがわかります。化学肥料を使用した腐敗したお米は強い刺激臭を発し、鶏糞を使用した腐敗したお米は鶏糞が腐った匂いがします。土に施用した状態のにおいが出てくるということです。中身が全く違うものになります。こんな検証から、土に入れる肥料やたい肥はEMで発酵させて土壌に施用するようにし、発酵型の微生物が優占するようにしています。

どのお米を家族に食べさせたいですか?答えは明確ですよね、せっかく家庭菜園にチャレンジするのであれば自ら発酵するような作物を作るべく、土づくりや使う資材にこだわってみませんか。

さらに良い土づくりを求めて発酵合成型土壌へのさらなる誘導

さらに良い土づくりを求めて発酵合成型土壌へのさらなる誘導

近年夏が非常に暑く、酷暑が続いています。そのため夏場の作物の生産が非常に難しくなっています。今の国際情勢の影響で肥料が高騰し、たい肥や有機物肥料も高騰してきています。作物のさらなる健全生育と有機物エネルギーの効率的な循環が必要になってきています。EM栽培では、光合成細菌が中心にいる発酵と合成の微生物が連動した発酵合成型土壌になれば実現できると考えています。

プランター栽培では、土の1割をグラビトロン炭を添加し、EMボカシを混ぜ、発酵菌であるEM・1に加え、EM・3を添加して、密閉状態で2週間以上放置します。

土が準備できた段階で種まきの筋の底や、苗の定植穴の下にグラビトロン炭を施用します。これによって作物の根が合成菌と一緒に伸びてゆくことができます。

畑では、草質たい肥やEMボカシを施用し、発酵型微生物のEM・1とともに合成型微生物のEM・3を散布し、耕起し、2週間以上放置し、土壌中での微生物の定着を進めます。グラビトロン炭は、植穴や播種溝に沿って投入し、根際近くになるように施用します。

栽培期間には、発酵型の微生物のEM・1と合成型の微生物EM・3と併用して散布を繰り返します。

発酵型の微生物だけでは、なかなか実現できなかった安定した少肥栽培や土壌病害の抑制が合成型の微生物・光合成細菌を併用することにより、可能になった報告がなされています。そのポイントは光合成細菌の定着を期待したグラビトロン炭の利用です。炭は合成型の微生物、光合成細菌をはじめ窒素固定菌、菌根菌とも相性が良いことが以前より報告されています。炭を使うことで光合成細菌を中心とした、窒素固定菌や菌根菌などの有益な根圏微生物と連動した微生物のジャングルを作ることが期待されます。

健康生活宣言 vol.22号 p12より引用